5. Thermalkartierung Physikalische Grundlagen

Physikalische Grundlagen

Die Atmosph√§re ist f√ľr Strahlungen verschiedener Wellenl√§ngen nicht gleichm√§√üig durchl√§ssig, sondern weist "Absorptionsbande" auf, die vor allem von den in der Atmosph√§re vorhandenen Gasen herr√ľhren.

Gr√∂√üere Gebiete mit hohem Durchl√§ssigkeitsgrad findet man au√üer in dem sichtbaren Spektralbereich auch im "infraroten" Bereich, und zwar bei 2 ¬Ķm - 5,5 ¬Ķm sowie bei 7 ¬Ķm - 15 ¬Ķm Wellenl√§nge.

Man spricht in diesem Zusammenhang von "Fenstern" in der Atmosphäre, da in diesen Spektralbereichen die Erde vom Weltall aus "eingesehen" werden kann und umgekehrt auch ein Blick ins Weltall möglich ist.

Die Infrarot-Thermographie macht sich die physikalische Eigenschaft der Körper zunutze, die gemäß ihrer Oberflächentemperatur Wärmestrahlung abgeben. Bei dieser Wärmestrahlung wird Energie durch räumliche elektromagnetische Wellen transportiert, wobei die Strahlung der Fluss der elektromagnetischen Wellen pro Zeit und Fläche ist. Die physikalischen Zusammenhänge werden durch das Gesetz von Stefan-Boltzmann bzw. das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben.

Die im Verh√§ltnis zur Solarstrahlung geringe W√§rmeabstrahlung des Erdbodens war der Grund, weshalb radiometrische Messungen fr√ľher in der Meteorologie zur Bestimmung von Erdbodentemperaturen nicht praktikabel waren. Erst in den letzten Jahren wurden Halbleiter-Detektoren entwickelt, die im infraroten Wellenl√§ngenbereich bei diesen geringen Intensit√§ten empfindlich genug sind.

Oberflächen-

beschaffenheit

|

Reflexionsanteil |

| schwarze Erde, trocken |

14 |

| heller Sand |

8 |

| Schnee, sauber |

30 - 40 |

| Wasserflächen

|

5 - 15 |

| gr√ľnes Gras |

26 |

Weizen

|

10 - 25 |

| Beton |

14 - 22 |

| Mauer, weiß |

65 - 80 |

| Mauer, gelb |

35 - 50 |

| Mauer, grau |

20 - 45 |

| Asphalt |

12 - 25 |

| Schotter

|

5 - 10 |

| mittlerer Wert der Erdoberfläche |

35 |

Tab. 5.1: Albedo (Reflexionsvermögen) verschiedener Oberflächen in %

F√ľr die Erw√§rmung des Erdbodens ist das Reflexionsverm√∂gen des Untergrundes neben der W√§rmeleitf√§higkeit und W√§rmekapazit√§t wesentlich

(Tab. 5.1).

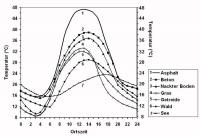

Je nach Art und Beschaffenheit von Oberflächen ergeben sich deshalb bei gleichen Einstrahlungsbedingungen erhebliche Unterschiede in ihren Temperaturen. Dies zeigen z.B. Messungen an einem heiteren Sommertag

(Abb. 5.1) f√ľr verschiedene Oberfl√§chen.

So erreicht der Asphalt im gezeigten Beispiel Temperaturen von √ľber 55 ¬įC am Tage, w√§hrend eine besonnte Rasenfl√§che mit 36 ¬įC verh√§ltnism√§√üig k√ľhl bleibt. Mit 25 ¬įC ist der Asphalt in der Nacht immer noch um 5 - 7 Grad w√§rmer als der Rasen bzw. der Ackerboden.

|  |

|

Abb. 5.1: Tageszeitlicher Verlauf verschiedener Oberflächentemperaturen (Sommertag)

|

Schon am späten Nachmittag, d.h. vor Sonnen- untergang, sinkt demnach die Rasentemperatur unter die Lufttemperatur ab und beginnt somit bodennah Kaltluft zu erzeugen.

Oberfl√§chentemperaturen werden jedoch nicht ausschlie√ülich durch Strahlungseinfl√ľsse be- stimmt, sondern sind vielmehr das Ergebnis des Zusammenspiels verschiedener Energieums√§tze durch Strahlung, Verdunstung und Kondensa- tion von Wasser bzw. Wasserdampf, anthropo- gener Einfl√ľsse (Verbrennungsprozesse) sowie der Energieums√§tze im Boden und durch Advektion (atmosph√§rischer W√§rmetransport).

| |

|

|

|

| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |