Lärmkartierung Stuttgart Berechnungsverfahren

Berechnungsverfahren

L√§rmkarten sind fl√§chendeckende farbige Darstellungen der berechneten L√§rmbelastungen. Hierzu wird √ľber das Untersuchungsgebiet ein Raster gelegt (in der Regel 10 m oder kleiner). F√ľr jeden Schnittpunkt wird dann die H√∂he der Schallimmissionen berechnet und anschlie√üend f√ľr eine Rasterfl√§che der Immissionspegel aus den Werten der 4 Eckpunkte interpoliert. F√ľr die Darstellung k√∂nnen die Pegel auf ein engeres Raster interpoliert werden. Die Berechnung wird f√ľr eine ausgew√§hlte H√∂he √ľber Gel√§nde durchgef√ľhrt - die Umgebungsl√§rmrichtlinie hat sie auf 4 m √ľber Gel√§nde festgelegt.

Die L√§rmkarten sind eine objektive Darstellung der L√§rmbelastung und machen den L√§rm ‚Äěsichtbar‚Äú. Aus ihnen ist leicht zu erkennen, wo sich Gebiete mit hoher L√§rmbelastung befinden, in denen L√§rmminderungsma√ünahmen durchzuf√ľhren sind und wo andererseits Gebiete sind, die noch wenig verl√§rmt und daher entsprechend zu sch√ľtzen sind.

Die Berechnung der L√§rmbelastung erfolgt f√ľr die verschiedenen Schallemittenten getrennt: Stra√üenverkehr, Schienenverkehr, Flugverkehr und Industrie- und Gewerbeanlagen. Eine Darstellung der Gesamtl√§rmbelastung durch alle Schallquellen ist in der Umgebungsl√§rmrichtlinie nicht vorgesehen.

Die Berechnungen f√ľr die L√§rmkartierungen nach EU-Umgebungsl√§rmrichtlinie wurden bis 2017 nach vorl√§ufigen Berechnungsverfahren durchgef√ľhrt, die an die bestehenden nationalen Regelwerke (RLS-90 f√ľr Stra√üenverkehr, Schall 03 f√ľr Schienenverkehr, TA L√§rm f√ľr Industrie und Gewerbe) angelehnt waren. Seit dem 31. Dezember 2018 ist ein europaweit harmonisiertes Berechnungsverfahren (CNOSSOS-EU) vorgeschrieben, dass damit erstmals bei der vierten L√§rmkartierung 2022 zur Anwendung kommt.

Die Bundesregierung hat dieses Berechnungsverfahren mit Bekanntmachung vom 20. November 2018 bzw. 7. September 2021 eingef√ľhrt:

BEB

BEB - Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm

BUB

BUB - Berechnungsmethode f√ľr den Umgebungsl√§rm von bodennahen Quellen (Stra√üen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)

BUB-D

BUB-D - Datenbank f√ľr die Berechnungsmethode f√ľr den Umgebungsl√§rm von bodennahen Quellen (Stra√üen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)

BUF

BUF - Berechnungsmethode f√ľr den Umgebungsl√§rm von Flugpl√§tzen

BUF-D

BUF-D - Datenbank f√ľr die Berechnungsmethode f√ľr den Umgebungsl√§rm von Flugpl√§tzen

Aufgrund des völlig geänderten Berechnungsverfahrens sind die Ergebnisse der Lärmkartierung 2022 nicht unmittelbar mit den Ergebnissen der vorhergehenden Lärmkartierungen vergleichbar.

Aus diesen Gr√ľnden k√∂nnen die Ergebnisse der L√§rmkartierung auch nicht mit Grenz- oder Richtwerten etwa der 16. BImSchV, DIN 18005 oder TA L√§rm verglichen werden, da diese mit den nach den nationalen Vorschriften ermittelten Beurteilungspegeln zusammenh√§ngen.

Die oben genannten Berechnungsverfahren gelten nur f√ľr die Erstellung der L√§rmkarten nach Umgebungsl√§rmrichtlinie. In Planungs- und Genehmigungsverfahren finden weiterhin die "nationalen" Richtlinien Anwendung, auch wenn die Ergebnisse der Lärmkartierung als erste Einschätzung der Lärmbelastung herangezogen werden können.

Eingangsdaten

F√ľr die Berechnung des Stra√üenverkehrsl√§rms sind folgende Angaben notwendig:

- Anzahl der Fahrzeuge in jeder Fahrzeugklasse pro Stunde am Tag (6 - 18 Uhr),

am Abend (18 - 22 Uhr) und in der Nacht (22 - 6 Uhr):

- 1. Leichte Kfz: Pkw, Lieferwagen <= 3,5 t, Geländewagen, incl. Anhänger,

- 2. Mittelschwere Fahrzeuge: Lieferwagen > 3,5 t, Busse, Wohnmobile mit zwei

Achsen,

- 3. Schwere Fahrzeuge: schwere Nutzfahrzeuge, Busse mit drei oder mehr

Achsen,

- 4. Zweirädrige Kraftfahrzeuge: a. Mopeds, b. Motorräder mit und ohne

Seitenwagen,

- zulässige Höchstgeschwindigkeit der einzelnen Fahrzeugklassen,

- Art der Straßenoberfläche,

- Jahresdurchschnittstemperatur,

- Abstand zu einer ampelgeregelten Kreuzung oder Einm√ľndung oder einem

Kreisverkehr (bis 100 m),

- Straßensteigung oder -gefälle.

F√ľr die Berechnung des Schienenverkehrsl√§rms sind folgende Daten erforderlich:

- Anzahl der Fahrzeuge (Lokomotiven, Waggons) pro Stunde am Tag (6 - 18 Uhr),

am Abend (18 - 22 Uhr) und in der Nacht (22 - 6 Uhr),

- Anzahl der Achsen je Fahrzeug,

- Bremsentyp,

- zulässige Höchstgeschwindigkeit des Streckenabschnitts bzw. der Zugart,

- Art des Schienenoberbaus,

- Schienenzustand,

- Bahn√ľberg√§nge, Art der Br√ľcken,

- Kurvenradien.

Bei Gewerbebetrieben m√ľssen die Schallleistungspegel individuell anhand der Betriebsabl√§ufe und -zeiten ermittelt werden. Alternativ k√∂nnen auch pauschal fl√§chenbezogene Schallleistungspegel herangezogen werden. Da die Datenerhebung daf√ľr sehr aufwendig ist und im Laufe von ein paar Jahren sich gr√∂√üere √Ąnderungen ergeben k√∂nnen, beschr√§nkt sich die L√§rmkartierung nach Umgebungsl√§rmrichtlinie auf die IE-Anlagen und Hafenbetriebe.

Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt mittels eines digitalen 3D-Stadtmodells, bei der die folgenden Einfl√ľsse ber√ľcksichtigt werden:

- Pegelminderung mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle,

- Pegelminderung durch Abschirmung, z.B. topografische (Böschungen usw.) oder bauliche Hindernisse (Gebäude, Lärmschutzwände usw.),

- Pegelerh√∂hung durch Reflexionen, z.B. von gegen√ľberliegenden Geb√§udeseiten

- und Einfl√ľsse aus Bodend√§mpfung und Meteorologie.

Belastungsstatistik

Die Umgebungsl√§rmrichtlinie schreibt vor, erg√§nzend zu den L√§rmkarten Belastungsstatistiken zu erstellen. Hier muss die Anzahl der Wohnbev√∂lkerung (auf 100 gerundet) erfasst werden, die einem Mittelungspegel von √ľber 55 dB(A) f√ľr den Tag-Abend-Nacht-Pegel und √ľber 50 dB(A) in der Nacht ausgesetzt ist und zwar jeweils gesondert in 5 dB-Klassen. In gleicher Weise ist die Zahl der l√§rmbelasteten Wohnungen, Schulen und Krankenh√§user anzugeben. Dies ist getrennt f√ľr die einzelnen L√§rmquellenarten durchzuf√ľhren.

Die Ermittlung der Belastetenzahlen erfolgt nach dem in der

BEB

BEB (Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungsl√§rm) beschriebenen Verfahren. Da die Zahl der Bewohner je Wohnung oder die Zahl der Wohnungen je Wohngeb√§ude nicht bekannt ist (bzw. nur mit hohem Aufwand erhoben werden kann), wird f√ľr die Ermittlung der betroffenen Wohnungen entsprechend der BEB von 2,1 Bewohnern je Wohnung ausgegangen.

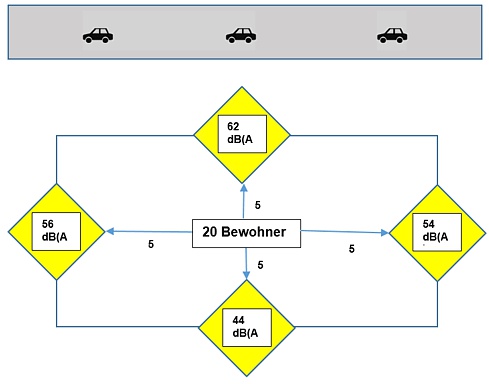

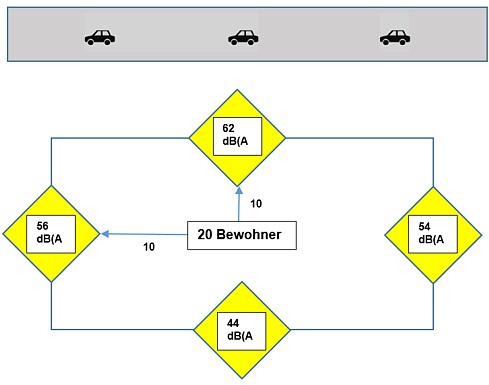

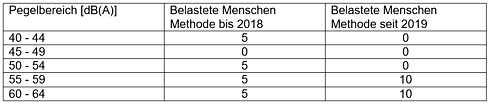

Auch die Ermittlungsmethode f√ľr die Belastungsstatistiken wurde durch die neuen Richtlinien seit 2019 ge√§ndert. Bisher wurden die Bewohner eines Wohnhauses gleichm√§√üig auf die Fassaden verteilt und dann deren Schallpegeln zugeordnet. Nach der neuen Methode werden die Bewohner auf die 50% lautesten Fassaden eines Geb√§udes zu gleichen Teilen verteilt. Dies f√ľhrt zu deutlich h√∂heren Belastungszahlen als bisher, insbesondere in den h√∂heren Pegelbereichen, auch wenn die tats√§chliche L√§rmbelastung unver√§ndert blieb.

Berechnungsmethode bis 2018:

Berechnungsmethode seit 2019:

Statistik:

| |

|

|

|

| © Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abt. Stadtklimatologie |